L'histoire du site de La Charité-sur-Loire s'articule autour du puissant monastère bénédictin dont le développement a entraîné celui de la ville. En 1056, Bernard de Chaillant, seigneur de la Marche, fait un don de terres à Geoffroy de Champallement, évêque d’Auxerre. Le moine clunisien Gérard sera le premier prieur de l’établissement fondé sur les bords de Loire, en 1059, par saint Hugues, abbé de Cluny.

La construction de l’église prieurale s'étale, sur un siècle, en trois grandes campagnes. Au début du XIIème siècle le choeur de l'église prieurale est transformé en cinq absidioles rayonnantes s'ouvrant sur un déambulatoire ; seules quatre des six absidioles du XIe siècle subsistent dans le transept. Ce dernier est surélevé d'un niveau. L'église est consacrée par le pape Pascal II en 1107. Elle est achevée vers 1150.

Richement doté, le prieuré connaît un essor rapide ; il aurait pris le nom de "La Charité" en raison de l'activité des moines envers les pauvres. Il reçoit le titre prestigieux de fille aînée de Cluny et comptera jusqu'à 200 religieux et quelques 400 couvents et bénéfices ecclésiastiques non seulement en France mais aussi à l'étranger.

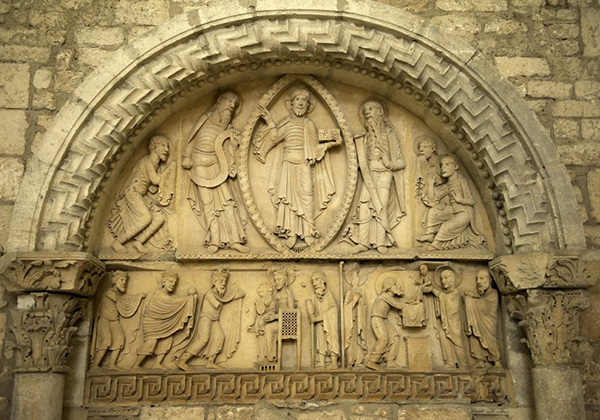

Avec un portail remarquable dit ‘’de la Transfiguration’’, découvert en 1815 dans une maison accolée au soubassement de la tour nord, est déplacé à des fins conservatoires par Mérimée, en 1835, dans le croisillon sud du transept. La sculpture y est de très grande qualité et présente des détails très raffinés (drapés très travaillés, chevelures et barbes des différents personnages très soignées).

La juxtaposition de l’Adoration des mages, de la Présentation au Temple, de la Transfiguration et de l’Ascension dans un même ensemble sculpté peut s’expliquer par un texte de Pierre de Veneruble, abbé de Cluny qui préconise que la nouvelle fête de la Transfiguration doit être célébrée à l’égale des autres théophanies du Christ dans l’Église de Cluny. L’ensemble sculpté du portail de la Transfiguration serait donc une transposition visuelle du texte de l’abbé.

Dans les périodes troubles, le monastère subit de nombreux incendies. La guerre de cent ans et les guerres de religion endommagent également les bâtiments. L'église Prieurale, une grande partie du prieuré et de nombreuses maisons de la ville intra-muros seront détruits en 1559. La nef ne sera que partiellement restaurée à la fin du XVIIe siècle. La première modification intervient au XIIème siècle avec le renforcement de la tour nord et la construction de la chapelle cruciforme. Au XVIème siècle, est édifié le portail flamboyant et le passage entre le transept et la Grande Rue. L'église Saint-Laurent contigüe est détruite vers 1640.

L'église Prieurale n’a été reconstruite que dans ses quatre travées orientales, donnant ainsi à l’église une toute autre proportion. La nef présente trois étages : grandes arcades, triforium et fenêtres hautes.

Le prieuré est dissous en 1791 à la Révolution. L'église Notre-Dame devient paroissiale et les différents bâtiments sont vendus comme biens nationaux. Des commerces et des habitations s'y installent. Une faïencerie, fondée par un anglais, est créée sur l'ancien emplacement de l'église Saint-Laurent, au début du XIXème siècle. Le monastère devient un quartier de ville. Le monument sombre dans l’oubli.

Pourtant le prieuré de La Charité-sur-Loire est exceptionnel à plus d’un titre :

- Prosper Mérimée a très tôt reconnu les qualités de cet édifice en l’intégrant dès 1840 dans la première liste des monuments historiques,

- Son église est inscrite sur la Liste du patrimoine mondial au titre des "Chemins de Compostelle en France"

- L’ensemble prieural est un témoignage rare d’un « monument/ville », où les Charitois sont venus se loger dans les vestiges de l’ancienne abbaye.